requestId:689ccfe63ba008.00312324.

點校重刊張錫恭撰《喪服鄭氏學》序

作者:吳飛

來源:“燕園禮學”微信公眾號

時間:孔子二五六八年歲次丁酉玄月十八日丁酉

耶穌2017年11月6日

書名:《喪服鄭氏學》

作者:(清)張錫恭 撰/ 吳飛 點校

出書社:上海書店出書社

出書年:2017-10

【目次】

點校重刊喪服鄭氏學序吳飛

序 曹元弼

序 劉承幹

喪服形制圖

卷一 斬衰

喪服第十一解題

斬衰形制

釋服第十三婦人不杖

釋服第十二絞帶布帶

卷二 斬衰

父

諸侯爲皇帝

君

父爲宗子

爲人後者

卷三 斬衰

妻爲夫

妾爲君

男子子在室爲父

斬衰女服形制

釋服第七釋總

釋服第八釋髽

釋喪服注“髽露紒也猶男人之髺髪”

子嫁反在父之室

士年夜夫之眾臣爲其君

卷四 齊衰三年

齊衰三年形制

父卒則爲母

繼母如母

慈母如母

母爲宗子

卷五 齊衰杖期

齊衰杖期形制

父在爲母

妻

出妻之子爲母

釋服第十六釋爲父後

父卒繼母嫁從爲之服報

修禮芻議第九(或第六)嫁母服

卷六 齊衰不杖期

齊衰不杖期形制

祖怙恃

世怙恃叔怙恃

年夜夫之適子爲妻

昆弟

爲眾子

昆弟之子

年夜夫之庶子爲適昆弟

適孫

釋服第二十二釋正尊克服

修禮芻議第十二(或第七)適孫之婦姑在為夫之祖怙恃服

爲人後者爲其怙恃報

宋濮群情

修禮芻議第十三爲人後者之子爲父之本宗服

卷七 齊衰不杖期

男子子適人者爲其怙恃昆弟之爲父後者

繼父同居者

釋服第二十七繼父服

爲夫之君

姑姊妹男子子適人無主者姑姊妹報

爲君之怙恃妻宗子祖怙恃

妾爲女君

婦爲舅姑

夫之昆弟之子

公妾年夜夫之妾爲其子

男子子爲祖怙恃

年夜夫之子爲六年夜夫六命婦

年夜夫爲祖怙恃適孫爲士者

公妾以及士妾爲其怙恃

卷八 齊衰三月

齊衰三月形制

寄公爲所寓經傳註疏

爲舊君君會議室出租之母妻

庶人爲國君

年夜夫在外其妻宗子爲舊國君

繼父分歧居者

曾祖怙恃教學場地

修禮芻議第十曾祖高祖服

年夜夫爲長子

舊君

曾祖怙恃爲士者

男子子嫁者未嫁者爲曾祖怙恃

卷九 殤年夜功

殤年夜功形制

後代子子之長殤中殤

叔父之長殤中殤等

其長殤皆玄月纓絰此中殤七月不纓絰

卷十 成人年夜功

成人年夜功形制

姑姊妹男子子適人者

從父昆弟

爲人後者爲其昆弟

庶孫

適婦

修禮芻議第十六婦爲夫族服爲婦服

男子子適人者爲眾昆弟

姪丈佳耦人報

修禮1對1教學芻議第十四男子兩出不再降

夫之祖怙恃世怙恃叔怙恃

年夜夫爲世怙恃叔怙恃子昆弟昆弟之子爲士者

公之庶昆弟年夜夫之庶子爲母妻昆弟

皆爲其從父昆弟之爲年夜夫者

爲夫之昆弟之婦人子適人者

年夜夫之妾爲君之庶子

男子子嫁者未嫁者爲世怙恃叔怙恃姑姊妹

年夜夫及其老婆公之昆弟君爲姑姊妹男子子嫁於尊同者

釋服第二十四始封之君克服

卷十一 繐衰

繐衰形制

諸侯之年夜夫爲皇講座場地帝

卷十二 殤小功

殤小功形制

叔父等之下殤

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤

爲夫之叔父之長殤

昆弟之後代子子夫之昆弟之後代子子之下殤

爲姪庶孫丈佳耦人報

年夜夫公之昆弟年夜夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹男子子之長殤

年夜夫之妾爲庶子之長殤

卷十三 成人小功

成人小功形制

從祖祖怙恃從祖怙恃報

從祖昆弟

從父姊妹

孫適人者

爲人後者爲其姊妹適人者

爲外祖怙恃

釋服之繼母之黨非徒從辨

從母丈佳耦人報

修禮芻議第十五(或第十一)外親男子無出降

夫之姑姊妹娣姒婦報

修禮芻議第十九夫之從族祖姑及從祖姑

年夜夫年夜夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹男子子適士者

年夜夫之妾爲庶子適人者

庶婦

君母之怙恃從母

正人子爲庶母慈己者

卷十四 緦麻

緦麻三月形制

族曾祖怙恃族祖怙恃族怙恃族昆弟

庶孫之婦

庶孫之中殤

從祖姑姊妹適人者報

從祖父從祖昆弟之長殤

外孫

從父昆弟姪之下殤

夫之叔父之中殤下殤

從母之長殤報

庶子爲父後者爲其母

釋服第十七庶子爲父後者爲其母

士爲庶母

貴臣貴妾

乳母

釋服第二十六乳母

從祖昆弟之子

曾孫

父之姑

從母昆弟

甥

壻

妻之怙恃

姑之子

舅

舅之子

夫之姑姊妹之長殤

夫之諸祖怙恃報

君母之昆弟

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤

爲夫之從父昆弟之妻

卷十五 記

解記字

令郎爲母妻之服

年夜夫公之昆弟年夜夫之子於兄弟降一等

爲人後者於兄弟降一等

兄弟皆在他邦加一等不及知怙恃與兄弟居加一等

伴侶皆在他邦袒免回則已

伴侶麻

君之所爲兄弟服室老降一等

夫之所爲兄弟服妻降一等

庶子爲後者爲其外祖怙恃從舅父無服不爲後如邦人

長子孤爲殤年夜功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

改葬緦

孺子唯當室緦

凡妾爲私兄弟如邦人

年夜夫弔於命婦錫衰命婦弔於年夜夫亦錫衰

男子子適人者爲其怙恃婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總

妾爲女君君之宗子惡笄有首布總

卷十六 記

凡衰外削幅裳內削幅幅三袧

若齊衰內裳外

負廣出於適寸

適博四寸出於衰

釋服第五辟領

衰長四寸博四寸

釋服第二端衰

衣帶下尺

衽二尺有五寸

釋服第六衽

袂屬幅

衣二尺有二寸

祛尺二寸

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受衰八升

釋服第一爲母齊衰四升

繐衰四升有半其冠八升

年夜功八升若九升小功十升若十一升

自書覆校喪服鄭氏學刊本後

重要校勘用書

人名索引

【點校重刊《喪服鄭氏學》序】

《喪服鄭氏學》一書十六卷,是晚清平易近國粹者張聞遠師長教師(1858-1924)的著作。我從西元二零逐一年開端涉足喪服之學,在《續修四庫全書》中偶見此書,稍一翻閱,便覺精微精密,遠遠跨越胡竹邨《儀禮公理》之喪服部門,於是開課與諸生共讀,吾友周飛船也開課細讀此書。兩個師門都花了兩年時光來讀完一遍,愈覺體年夜思精,非熟讀數過不克不及通其義。於是我邊讀邊校,歷數年始畢。厥後我與飛船又兩次一起配合開課,細讀此書,才對喪服學有了一些初步的清楚。在此時代,我又網羅聞遠師長教講座場地師其他小樹屋著作,於上海藏書樓見《茹荼軒日誌》十八卷,應爲封衡甫舊躲,又於復旦年夜學藏書樓見《茹荼軒日誌》二十六卷及《喪禮鄭氏學》、《茹荼軒文集》、《續集》鈔本,并與曹叔彥師長教師來去信札數十通,應當是王欣夫師長教師攜至復旦的。[1]此間又賴國內友朋之力,得師長教師諸多課藝、函札,泛覽通不雅,并至松江訪秀野橋、小昆山,至江陰尋南菁書院遺址,得見張氏先人張敬淦師長教師,敬慕沉思不克不及已,恨不親聆師長教師教導。此《喪服鄭氏學》爲師長教師終生用力地點,百年之後得再校排印,謹述飛數年唸書所得,以告慰師長教師之靈,并求正於學界諸正人。

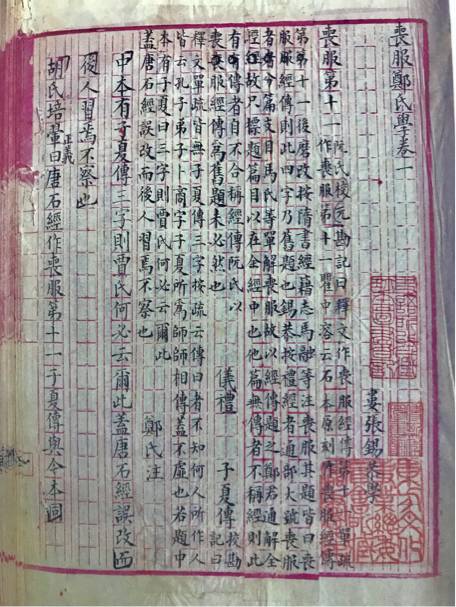

《喪服鄭氏學》底稿,現躲於臺灣“中研院”傅斯年藏書樓

一、聞遠師長教師生平

張氏爲松江府婁縣看族,家於西門外南埭,師長教師五世祖友竹公昀工字畫,高傲宗南巡,以獻畫得賜錦;其祖柳泉公允垂官至杭州知府,頗有政聲;父夬齋師長教師爾耆不事舉業,勘定經史,躲書甚富,并善古文。聞遠師長教師生於咸豐八年戊午四月二十二日,年少失恃,夬齋師長教師課之唸書屬文十餘年,云:“本日所誦,即改日所行也。”又教之以進仕當學范文正,不仕當效顧亭林。師長教師之學問志節,根砥來自家學。光緒二年丙子,師長教師進府學,厥後從陳杏生師長教師士翹游,讀《四書年夜全》,同窗者有錢復初師長教師同壽,厥後成爲一面之交。師長教師曾和杏生師長教師詩云:“古昔非無禍變尋,儒生嬗守到現在。試看冬月重冰節,不停梅花數點心。風雨難摧伏氏壁,弦歌終賸竇公音。千鈞一小樹屋髮知誰任,函丈摳衣瞻仰深。”[2]可見其立志向學之誠。

光緒九年,江蘇學政、兵部侍郎黃漱蘭建南菁書院於江陰,以漢、宋兼采、經世致用爲主旨[3],聘請南匯張嘯山爲院長,嘯山時在松江,與夬齋交好,聞遠師長教師并閔頤生等隨至江陰,肄業南菁。嘯山旋捐館,漱蘭乃改聘定海黃元同師長教師以周。聞遠師長教師從其父唸書,已有漢、宋兼采之意,自從黃師長教師學,更專意經學,尤重三禮;厥後王葵園繼任江蘇學政,聞遠師長教師亦得從學。聞遠於南菁書院結識曹君直師長教師元忠、叔彥師長教師元弼兄弟,論學甚相得。師長教師往江陰,常過姑蘇曹家盤桓數日,相與論學。據復旦藏書樓躲往還信札,二人初識即論漢學門徑,聞遠師長教師在叔彥師長教師啟示下始細讀《說文》。二人信札來去數十年,皆互稱吾師。[4]可以說,聞遠師長教師從其父、杏生師長教師受桐城文法、性理之學,成爲其平生品節之要,而從黃元同、王葵園、曹叔彥受漢學家法、禮學門徑,則爲其平生學問培養之端。漢、宋兼采之學,都在師長教師的學問行事表現出來。

張錫恭師長教師像

師長教師光緒十一年景拔貢,光緒十四年鄉試獲捷,次年夬齋師長教師謝世,聞遠師長教師哀毀逾常。因爲其父子之間不止平常養育之恩,且授學課書十餘年,情深誼厚。師長教師在南菁兼習經、古之學,課藝多列超級,得元同、葵園讚美有加。[5]先人論南菁課生,也多把師長教師當做元同門下俊彥。[6]南菁書院刊刻課生課藝,於國內影響甚鉅,[7]聞遠師長教師精治三《禮》之名,也風行一時。飛所見最晚課藝作於光緒二十二年,元同師長教師亦於光緒二十四年辭往院長之職。

那時張噴鼻濤督湖廣,克意朝上進步,夬齋生時已頗屬意,後噴鼻濤創兩湖書院,涵育人才,叔彥介入頗深,力薦聞遠師長教師。噴鼻濤誠意聘請,甚至致電松江知府,請他輔助催促。[8]師長教師雖已受聘松江府學,終極仍是承諾赴鄂,任經學教習。游楚數年,門生悅服,聞遠師長教師亦頗得噴鼻濤中體西用之旨。[9]但惋惜,其子遘疾夭喪,師長教師佳耦促返鄉,不久後,其妻劉氏亦病沒。此前之失怙,此時之喪子喪妻,師長教師創痛甚鉅,厥後專治喪禮之學,於此不有關係。

爾後師長教師任教松江府學,并館於蒯禮卿家,沉潛數年,於喪服之學頗有心得,致繆藝風書中云:“居常私念,倘得假以著書之歲月,將王肅偽書中凡涉儀式者,逐一詳辨,使不得復申其喙,王肅之謬破,則鄭君之義著,然後彚輯漢、唐之注疏,國朝諸老之著作,以成一書,採用其精要,乃可爲書院講義。”[10]師長教師此時已有著書論服之志。光緒三十二年,清廷準備立憲,開憲政編查館、法令館、禮學館三館,溥玉岑任禮學館總纂官,君直師長教師實主其事,所以禮學館多南菁舊人。聞遠師長教師應徴進京,修兇禮之部。憲政、法令二館很是歐化,唯禮學館以保持禮教爲志,三館論事多不諧,禮學館中有曹君直、張聞遠、錢復初諸師長教師,鞭撻沈家本所定平易近法、刑律草案。修禮三年,聞遠師長教師喪服之學也日益精專。其於宣統二年致繆藝風師長教師書言,已作《修禮芻議》二十一篇[11]、《釋服》六篇,并作《禮經宮室圖考》一篇,爲著《喪禮鄭氏學》之發端。[12]

宣統三年七月,師長教師所修兇禮部門年夜致脫稿,於是回籍探親。月餘而武昌事起,松江易幟,清帝退位,師長教師兄弟族人都剪髮辮呼應,師長教師將田產盡回兄弟,獨賴禮學館薪俸,隱居在小昆山祖祠之側。上海爲前清遺老聚居之邑,前朝年夜員、貴家令郎,無不日日招引,鞭撻平易近國,酒綠燈紅,嘔心瀝血,梁節庵守德宗陵園,亦不時奔忙上海,聯絡舊臣。君直時或躋身此中,叔彥偶一相聚,然仍以著書爲要務,而我聞遠師長教師,雖近在天涯,亦不時難遣祖國之思,然專意守先待後,留窮著書,於遺老中亦屬百里挑一之純儒。故君直有詩贊之云:“吾愛張夫子,隱居峰泖間。衣冠流俗訝,經書列朝頒。結屋依先墓,開門見故山。有時進城市,知是買書還。”[13]時光久了,師長教師應當了解復辟年夜清已然有望,那他這般專意著作畢竟爲何?昔時師長教師對夬齋師長教師說,愿學顧亭林師長教師,可謂一語成讖。魯迅看到聞遠師長教師爲尹嘉銓《小學年夜全》作跋[14],不清楚前清遺老爲何愛好刊刻清代後期的禁書,卻不了解,聞遠、君直、叔彥如許的遺平易近,同亭林師長教師一樣,耿耿孤忠雖系一代興亡,胸中志向實關全國萬世。只是,身處平易近國時代的他們比清初的遺平易近加倍艱巨,他們不懂古代世界,裡面的世界也不懂他們,但他們依然信任,本身所做的學問不會中盡,總會無益於世道人心,固然不了解曾經年夜紛歧樣的世道人心何時以及若何會採取他們。故而,師長教師關於明末抗清好漢亦滿懷敬意,引爲同志。隱居十年,師長教師賦詩云:“十年斯地避囂塵,地僻歷來鮮雜賓。清淺一灣資打水,扶疏數樹足添薪。陸臺蔓草書誰讀,夏墓松楸德有鄰。涼夜私密空間倚扉間遠望,兩三星火是螢燐。”雖久處困窘之中,師長教師不只葆全清臣志節,並且佈滿簞食瓢飲之樂。六十卷年夜著,即在這窮山草廬中寫就。

顧亭林像

《喪禮鄭氏學》一書,師長教師計劃已久,欲以《喪服》一篇爲綱,遍解《周禮》、《儀禮》、鉅細《戴記》中相干篇章,而解《喪服》之書天然最體系,亦應最先完成。在禮學館時,此書已初成數卷。平易近國五年,《喪服鄭氏學》十六卷脫稿,而師長教師病。君直來訪,見此稿,遂攜至劉翰怡處。翰怡時正刊刻《求恕齋叢書》,見之甚喜,遂付梨栆。師長教師又用十年,成《禮經鄭氏學》十一卷、《禮記鄭氏學》三十二卷,附所修《年夜清通禮喪禮》一卷,此四十四卷即《喪禮鄭氏學》。

平易近國十三年,江浙戰起,師長教師本在病中,遭到驚嚇,連夜駕船至其甥張澤封衡甫處,自此不起,是年玄月歿於張澤。錢名山師長教師爲賦詩云:“師長教師身居碧玉屏,迥然雲間一曙星,長年閉戶注《禮經》,神遊三代通古靈,髡者到來不拔扃,欲往從之求典範,首陽山前講座場地戰血腥,本年宣統歲甲子,月日師長教師赫然逝世,斂無棺衾拜無子,亡國遺平易近合這般,君不見溝壑歷來屬志士,安用污人紅十字!”

師長教師卒後,封衡甫爲刊刻《茹荼軒文集》,王欣夫爲刊刻《茹荼軒續集》、《禮學年夜義》。其《喪禮鄭氏學》一書卷帙浩蕩,後王欣夫、金松岑兩師長教師爲籌資刊刻,因抗日戰起而輟,鈔本今躲復旦年夜學藏書樓。

此師長教師平生行事之粗略,飛有另文臚陳。[15]

二、清代禮學與喪服學述略

《喪服鄭氏學》、《喪禮鄭氏學》共六十卷,實本一書,師長教師平生之學,俱匯於此,可以看作清世喪服學集年夜成之作。有清一朝,經學昌明,禮學尤盛,而清代言禮學的大師,很少有有不消力於喪服學的。叔彥序有云:“天道至教,聖人至德,著在六經,其本在禮,禮有五經,本在喪服。”劉翰怡序中,聞遠師長教師亦自道:“由吾書而探鄭君之誼,其於鄭君禮注之意,庶幾其不倍乎?由注誼以探禮經,其於周公禮服之心,庶幾其不倍乎?由禮服以不雅親親、尊尊之等殺,於聖人之盡倫,或可窺見萬分之一乎?”

喪服向為禮學大批,魏晉南北朝之際,論喪服之書尤多,書雖皆佚,然其說多存於孔、賈二疏與《通典》中,解經疏注,明例議禮,可謂極盛。不外,鄭學之綱仍在《周官》,義疏學之要亦在《周官》,至隋唐而六部官舞蹈教室制得以立;且魏、晉之際乃準五服以制罪之禮制架構的構成時代,故議禮之盛實關律學之興。

禮學之盛,魏晉南北朝之後,當推清世。但清儒治《周官》的成就並不很高,至孫仲容始變,即使孫氏之《周官公理》,所長在於文字訓詁,而非經學系統的建構,這是清人禮學年夜異於漢、唐禮學之處。那時,六部官制久經成形,研討《周官》中的六官已非時期急務,延至晚清,六部制陵次變爲西式官制,這種需要就更沒有了。禮律架構已歷千年,禮學館所爭反爲準五服制罪之存廢,其追蹤關心點也和魏晉議禮很是分歧。故清世禮學雖遠承魏晉,此二點頗分歧,故清人喪服學重在義理,不在服議。清儒禮學專門著作約有三類,一爲禮學黃歷類,有《讀禮通考》、《五禮通考》、《禮書綱目》、《禮書通故》等,皆甚用力於喪服學,徐健庵《讀禮通考》全爲喪禮之書,黃元同《禮書通故》於宗法、喪服用力尤深。一爲新義疏學類,此類著作頗多,沈果堂《儀禮小疏》、胡竹邨《儀禮公理》、鄭子尹《儀禮私箋》、曹叔彥《禮經校釋》等皆於喪服學甚爲屬意;一爲禮學專論類,尤以喪服類著作最爲彪炳,其著者如程易疇《儀禮喪服文足徴記》,淩次仲《禮經校釋》本爲清代禮學力作 TC:9spacepos273